|

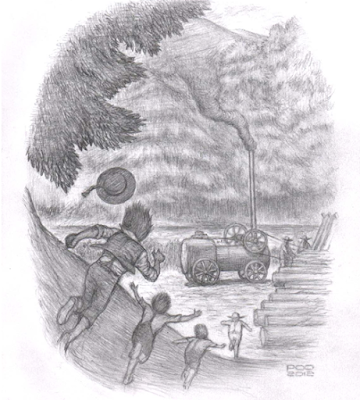

| Dibujo: Marcelo Poo Rocco |

En una oportunidad, tomó el contrato de aserrear madera para construcción en un pequeño predio denominado “Cabramallín”, de propiedad, en esos tiempos, de la Cooperativa Agrícola de Collipulli. Moviéndose por aquí y por allá consiguió prestado un viejísimo aserradero, cuya fuerza motriz la constituía un destartalado y antediluviano locomóvil a vapor que era alimentado con leña para generar calor. Se transportó e instaló este ruinoso equipo en un suave lomaje del predio, de tal manera que el agua de un chorrillo cercano fluyera en forma constante para saciar la sedienta caldera del motor. Cerca de ahí en una pequeña quebrada, corría un cantarino y transparente arroyo bajo frescos y floridos arrayanes, lugar donde instalamos nuestro campamento que consistía en una ramada construida con trozos y gajos de robles, arrayanes, quilas y otros arboles que orillaban el estero.

Como encargado para efectuar todas las pesadas, peligrosas y difíciles labores del aserreo, contrató a su amigo de siempre, Chano Monteiro, el bueno de Chano, descendiente de colonos portugueses, que aún están esperando la yunta de bueyes y la parcela que les prometió el gobierno, cuando a principios de siglo los trajo a la Araucanía. En realidad no se sabe bien si lo contrató o simplemente logró convencerlo de que fuera su socio y actuara como “palanquero”, es decir, el hombre principal en el aserradero cuyo trabajo consiste en organizar las faenas y pasar mediante un carro móvil los trozos de madera por la sierra, el resto del “personal” lo constituíamos sus hijos, todos estudiantes en vacaciones, uno fué fogonero, otros empujábamos trozos, algunos acarreaban tablas y los más chicos sacaban aserrín.

Llegábamos al lugar muy de mañana en el antiguo camión de mi viejo, un Super White Power de la década del treinta, cuyas desvencijadas puertas se cerraban precariamente con amarras de alambre o trozos de elástico. Temprano el Dube, uno de mis hermanos, para hacerlo partir tenía que darle manilla una media hora, no tenía motor de partida y la batería siempre estaba agotada, salíamos raudamente de Collipulli poco después que el sol asomara, por supuesto que arriba del camión no podía faltar el “Kirila”, un quiltro que entre sus antepasados lejanos tuvo un Fox Terrier y que amaba ese cacharro más que a nadie o nada, si no lo llevábamos o se nos olvidaba llamarlo, corría por todo el pueblo a la siga, hasta que en la calle Sargento Aldea, a la altura del “No me Olvides”, obligadamente había que disminuir la marcha y abrir una puerta, para que de un salto se subiera a la cabina, debido a que ya a esas alturas una heterogénea y aullante jauría de perros lo persiguía con siniestras intenciones.

El “Roquín” o elementos comestibles para el almuerzo, lo preparaba la noche anterior nuestra querida madre Francisca (la mami) y lo ponía dentro de un canasto tapado con una bolsa, para evitar que llegara lleno del polvo del camino por el que se accedía al lugar de trabajo, distante unos seis o siete kilómetros del pueblo, este camino era una ruta angosta cubierta con una delgada capa de ripio en regular estado.

Al llegar, lo primero que se hacía era encender el fogón a leña del locomóvil, para que el vapor tomara presión y pudiera mover la pesada biela y el gigantesco volante, mientras esto se llevaba a cabo, empujábamos trozos al “bote”, lugar que se ubicaba al lado de la sierra, se ponía la correa que transmitía el movimiento del motor al aserradero y una vez que se alcanzaba la presión necesaria, comenzaba después de un pitazo a funcionar toda la maquinaria, retumbos, ruidos y un taca taca in crescendo, el locomóvil comenzaba su vertiginosa marcha, yo trabajaba cerca de él y conocía todos sus sonidos, sus viejas y desgastadas válvulas de bolones de acero funcionaban rítmicamente, pero en algunas oportunidades se pegaban y se producía un cambio notorio en esa armonía bochinchera, yo cogía un martillo que tenía a mano y le asestaba un par de golpes a la carcasa de bronce, en cuyo interior se encontraban alojadas las válvulas, con esto se activaban nuevamente y recomenzaba su rítmico golpeteo, esto se repetía unas diez veces al día y debía corregirse con mucha rapidez, ya que de lo contrario la caldera quedaba sin agua y se corría serio riesgo de que sufriera un desperfecto.

Esta antigua máquina de vapor, joya de la ingeniería y desarrollo del siglo XIX, ahora vieja y arruinada, de un color gris oscuro, llena de aceite, óxido y hollín, tenía deteriorada una de sus partes más importantes; la válvula de seguridad para el escape del exceso de vapor y su manómetro tampoco funcionaba. En una oportunidad una sobrecarga de leña hizo subir demasiado la presión al interior de la caldera y el motor enloqueció, vibraba, sonaba y retumbaba de una manera cataclísmica, lanzaba vapor por todos los poros y remaches, una lluvia de barro caliente acumulado quizás durante cuantos años, salía junto con el humo y el vapor por su alta chimenea y caía sobre nosotros, parecía una erupción volcánica, los soportes y las ruedas en los cuales estaba montado casi se desarmaban, el bueno y valiente de Chano, junto con Andrés uno de mis hermanos que hacía de fogonero, corrieron y entre una nube de humo y chispas lograron después de varias quemaduras, sacar el exceso de leña ardiendo desde el interior del fogón, en realidad la vieja máquina estuvo a punto de reventar con imprevisibles consecuencias para todos nosotros, como dice el adagio popular “nos salvamos porque Dios es grande”, si se hubiera producido la explosión los Póo habríamos disminuido bastante y los portugueses habrían tenido un mártir más en su aventura americana. Después de esa arriesgada maniobra, la máquina bajó la presión, adquirió la velocidad normal y todos nosotros nos quedamos con un gran susto y como éramos jóvenes, al rato después estaba olvidado, cada día teníamos algún tipo de problemas pero todos los solucionábamos y ninguno fue tan grande y peligroso como el que señalé anteriormente.

A pesar de lo duro y difícil de estas labores, éramos muy felices, cuando el sol miraba desde el cénit, alguien del equipo iba a encender un fuego bajo el toldo de ramas a orillas del estero, para asar un trozo de carne, calentar el agua y a la vez picar los tomates para el almuerzo, el cual siempre terminaba con un deliciosos trozo de sandía con harina tostada y corriéndole manotazos a los porfiados zancudos que aprovechaban para cosecharnos a pinchazos.

Se concluía la labor maderera, cuando el sol se estaba acostando por el poniente sobre la Cordillera de Nahuelbuta, nos encaramábamos en el camión, se le sacaban las cuñas y partía falda abajo, retornábamos a Collipulli una vez más, cansados con sueño y envueltos en una nube de polvo, pensando en el rico plato que nos tendría preparado nuestra madre para la cena y así todos los días, la labor de mi padre se hacía en el pueblo y consistía en preguntar ¿cuántas pulgadas se hicieron?, después que le respondíamos, exclamaba frunciendo el ceño ¡pero por que tan pocas!.

Toda esta hermosa aventura de nuestra juventud, terminó un día que a Chano se le ocurrió la peregrina idea de aserrear un trozo de eucaliptus derribado hacía más de cinco años, estaba endurecido y reseco por los veranos y los soles, para peor era de una veta crespa de gran resistencia, Chano cogió la palanca del carro, con el gran trozo arriba de el, sujetado firmemente por los “perros” que son los ganchos de fierro, alzó la frente, hinchó el pecho, parecía uno de esos bravos capitanes portugueses de Don Enrique El Navegante al timón de su nao, cruzando airosamente el tormentoso Estrecho, con voz vibrante gritó al fogonero ¡dale toda la pasada al vapor para que el motor funcione a toda llave!, ¡listo!, respondió aquel, esperó que la velocidad de la sierra llegara al máximo, vibraban los maderos, el metal y las poleas emitían un ruido indescriptible, el olor del aceite, aserrín y humo enrarecían el aire, inclinó la palanca hacia adelante y avanzó trabajosamente el pesado carro, zumbó la sierra al chocar con el duro madero, volaron para todos lados los grandes trozos de aserrín, fragorosamente avanzó el dentado acero, cortando y resonando, pero finalmente el vencedor fué el representante de Australia. Esa fue la tumba de esa noble sierra, vengados fueron miles de arboles que ella convirtió en tablas y aserrín, se recalentó, dobló y siguió aún avanzando para cualquier lado, a raíz de que se trabó, el motor perdió fuerza, saltó la correa y entre chirridos, resoplidos y una nube de vapor se detuvo toda la maquinaria, la sierra se “cuchareó”, para emplear un término de aserradero, es decir quedó como un gran plato hondo de color azulado y con muy pocos dientes, inservible por decir lo menos y no había otra; con ello esa cálida tarde estival de mediados del siglo XX, sin pena ni gloria, la novel y esforzada “Empresa Maderera Armando Póo e Hijos y Monteiro Limitada”, llegó a su fin, no hubo junta de acreedores ni comisión revisora de cuentas ni demandas que afrontar, simplemente terminó allí. Por muchos años estuvo abandonado allí en las faldas de Cabramallín como mudo testigo de estos hechos, el viejo motor que no quiso estallar.

En esta dura faena, aventura, o como quiera llamársele, en aquel verano de mediados de la década del cincuenta, compartí con mis queridos hermanos Dube, Chocho, Denis, Andrés y Lucho, todos capitaneados por el bueno de Chano, de las alegrías, de las penas y lo que era el trabajo duro, como una experiencia para la vida venidera, quizás no fueron muchas las veces que fuimos y seguramente muy pocas las pulgadas que aserreamos, pero esos almuerzos de gran camaradería a orillas del estero, conversando, jugando y deleitándonos con un jugoso trozo de sandía, bajo ese sol luminoso de la juventud, nos ayudó a todos los hermanos a conocernos mejor y querernos más, y sin saber, entre juegos y empeños, estábamos haciendo nuestras primeras armas, para enfrentar de la mejor forma posible los duros avatares de la vida.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario